海龍停業 勾起那些關于中關村的記憶

來源:互聯網7月7日,有17年經營歷史的中關村海龍電子城正式停止對外營業。海龍幾個大門外都張貼著一則《通知》:為積極響應國家“大眾創業、萬眾創新”的號召,加快中關村西區電子賣場轉型升級,打造海龍大廈“智能硬件創新中心”,海龍電子市場1層至5層自7月7日停止對外營業,將進行升級改造。

海龍

站在海龍的門口,再也難見曾經日客流量超5萬人次的熙熙攘攘;只有墻上略顯斑駁的商品海報還能依稀讓人回憶起當年這里攬客的吆喝、討價還價的人聲鼎沸、商人忙不停地卸貨裝貨的繁盛市相。

海龍不是中關村第一個關閉的電子市場,2011年太平洋數碼大廈關閉,2015年中關村e世界關停,這些建筑都是承載著北京人記憶的“數碼圣地”。

今天的海龍不過是目前中關村傳統商業市場的一個縮影。過去的30余年時間里,中關村曾被稱為“中國硅谷”,它匯知識與資本的光環于一身,將市場輻射全國。時光流轉,所有來過此地的人們依然會記起當年自己在這里找配件、攢電腦、買光盤的情形。那不只是一代人的青春記憶,更是中國科技與商業碰撞的發展變遷。

海龍

如今,普通人有了更為便捷的選購電子產品的方式,當舊有的經營、盈利模式已遠遠被甩在了時代腳步之后,“再出發”成為中關村必須經歷的陣痛。

30年前它就是“創業天堂”

30年前,“中關村”對于絕大多數中國人還是個陌生的名詞,即便北京人,也只把它當作一個簡單的地理概念,那時的它,真的不過是個“村”。

20世紀80年代初期,在我國改革開放和世界新技術革命浪潮的影響下,北京中關村地區一大批科技人員沖破計劃經濟體制的束縛和傳統觀念的影響,陸續走出大院、大所、大學,“下海”創辦科技企業。

1980年10月23日,中科院物理所研究員陳春先、工程師紀世瀛、崔文棟等7名科技人員在中關村創辦中國第一家民辦科技機構——“北京等離子體學會先進技術發展服務部”,其目標是探索在中國的條件下發展類似美國硅谷和128號公路的“技術擴散” 模式,建立中國的科技特區。在接下來的幾年里,中關村陸續出現了以“兩通”、“兩海”為代表的科技企業群,逐漸形成了“中關村電子一條街”。

1984年,柳傳志也在這里租下一間小平房里,帶著13個人,用20萬創立了聯想公司。如今聯想早已躋身世界500強。

中關村孕育了包括聯想、華為這樣的企業,惠普等世界知名科技類品牌相繼進駐,是中關村黃金歲月的見證。從段永基、柳傳志到楊元慶、俞敏洪;從王志東、張朝陽到李彥宏、雷軍……改革開放30年,中關村見證著中國商業史和社會史的一段傳奇。

老照片

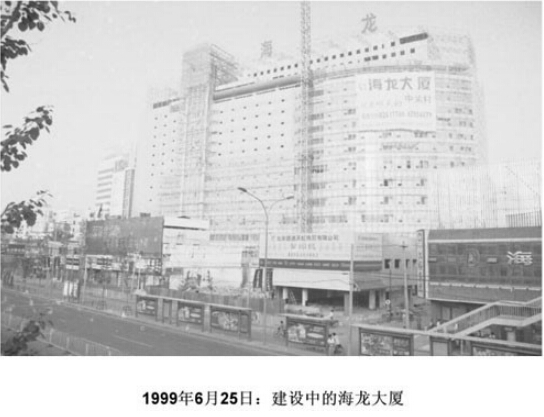

千禧之交,醞釀了12年的海龍大廈開業,地址就在中關村大街1號。同期開業的,還有硅谷電腦城、太平洋電腦城。2000年,北京四環路的正式通車,更是為中關村的膨脹式發展再助一臂之力。

建設中的海龍大廈

數碼小白在這里煉成火眼金睛

在那個沒有淘寶、沒有京東、更沒有品牌網上商城的年代,去中關村,成了大多數北京人購置數碼產品不多的重要選擇之一。

組裝臺式電腦在中關村電子市場內部行話被稱為“攢機”,早期攢機產業的火爆帶動了中關村電子市場的繁榮。20世紀90年代,動輒一兩萬元一臺的筆記本,讓普通家庭難望項背。而價格低廉的組裝電腦,成為很多個人消費者尤其是學生的首選。

2000至2005年,百家硬件品牌扎堆中關村,奔騰、速龍、毒龍平臺“爭寵”。那個年代硬盤還停留在40G,256M內存已經足以炫耀一番。攢機送電腦桌、打印機是最火爆的促銷手段。

中關村

如果你在北京生活的時間超過10年,那除了攢機,多半還會在中關村買鼠標、移動硬盤、U盤、路由器、手機、耳機……貨比三家、砍價、與賣家斗智斗勇防被騙的焦慮,估計很多人都像小編一樣,這輩子都忘不了。

在DIY產品市場漸漸遠去的時候,MP3、數碼相機、筆記本電腦又成為中關村電子零售產業的支柱。

當然,除了這些,還有一道中關村特有的風景你一定不會錯過。“要光盤嗎”“要發票嗎”幾乎每一個到過中關村的人都會遇到主動走來的、抱著孩子的大嬸問過這樣的問題。光盤是什么盤,發票為什么要買,大家都心知肚明。而在賣盤、賣發票最瘋狂的那個年代,也是中關村賣場生意最紅火的年代。

賣盤……

總之,在那個時候,只要你想辦點兒跟數碼產品相關的事兒,到中關村,絕對可以找到“一條龍服務”。

興也互聯網“敗”也互聯網

如果故事一直這樣繼續下去,最開心的應該是中關村的商人們。然而,30年河東30年河西,這片曾經孕育了互聯網發展的沃土,也遭遇到了來自互聯網的巨大沖擊。

過去靠攢機發家的中關村商戶,如今生意大不如前。海龍導購小孫在接受媒體采訪時表示:“攢機需要大量的溝通成本,配件成本也高,利潤低。現在攢機客戶大部分是中小企業,個人消費者很少。主要是售后不能得到保障,容易引起糾紛。”2015年12月,小孫所在的商戶組裝電腦生意只做了兩千元,這點錢付攤位租金都不夠。當大品牌通過體驗店吸引買家、通過互聯網拉低售價,中關村昔日的王牌業務,變成了“雞肋”。

但中關村的人也在通過互聯網尋找新財路。他們借助淘寶將產品銷往全國,每天下午五六點鐘是賣場最繁忙的時候,為了方便商家快遞,甚至有快遞公司更是直接將營業網點搬到了鼎好的柜臺。

除了購物方式的改變,中關村的擁堵,大家也有目共睹。即便2010年后新架起兩座天橋、即便4號線開通,人們對中關村童交通擁擠的畏懼并未減輕。

如果說外部原因只算是中關村逐漸走向落寞的誘因,黑導購、奸商的出現,則讓中關村爛在了根兒里。

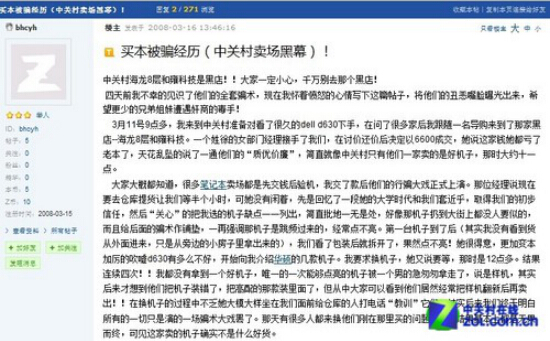

2006年起,中關村賣場的生意走起了“下坡路”,黑導購、強行拉客等情況隨即出現。黑導購主要集中在各大路口、賣場門口、公交站,他們用強拉硬拽或哄騙的方式將客戶帶到特定的商戶處,收取商家反饋的提成。更有甚者,有些不法商家混入大賣場,他們把筆記本偷換型號,或賣水貨、翻新機、山寨機等質量沒有保證的商品,還有網友吐槽,明明交錢時買的是手機、電腦,但到家打開包裝看到的卻是板磚、廢紙。

帖子

勿忘初心還是“潛力股”

鳳凰涅磐,浴火重生。準確地說,中關村過去近30年的輝煌靠的并不是小作坊式的經營模式,它的創意、智慧、技術才是與“中國硅谷”相匹配的價值核心。這樣應對成為它再起崛起的重要籌碼。

從數家落幕的電子商城往西不到一公里,這塊占地面積94.6公頃的正方形區域,被稱作中關村西區,是中關村科技園區的核心區域。野心勃勃的中關村創業大街正在這個區域的西北部鋪開,如果說落寞的數碼賣場代表著中關村的昨天,這里則象征著中關村的未來。

約200米長、10余米寬的中關村創業大街開街近兩年,它被貼上了“創業者圣地”的標簽,來自全國的創業者、政府和企事業單位的負責人紛紛來此“朝圣”。

如今,中關村創業大街已有車庫咖啡、3W咖啡、Binggo咖啡、飛馬旅、36氪、言幾又、創業家、聯想之星、黑馬會等20余家創業服務機構入駐。在這里,不乏一杯咖啡締造一個創業神話的事跡。

創業咖啡

在中關村科技園區管委會的藍圖中,e世界及周邊區域的新定位是“中關村科技金融街區”,實現區域從零售向創業經濟的轉變。這里目前已經匯聚396家科技金融服務機構,包括中國人民銀行中關村支行、深交所中關村上市基地、螞蟻云金融、中關村互聯網金融研究院、融360、拉卡拉等一批科技金融機構,涵蓋從初創、成長到成熟的系列創業金融支持。

30的前,中關村就被打上了創新、活力、智慧的烙印,“創業”是“中國硅谷”與生俱來的氣質。海龍所代表的時代已經過去,或許在不久的將來,中關村又出現新的“潛力股”。